✈️【パイロットの操縦ノート ✍️】

こんにちは、Skyart JAPANのGucciです😎

今回は前回に引き続き、パイロットの操縦ノートを投稿して行きます。

航空交通業務とは?

✈️ 航空交通業務とは?- 空の安全を支える“見えない仕組み”

みなさんが操縦訓練で日々飛んでいるその空の上。

実はそこには、航空交通業務(Air Traffic Services:ATS)という国際的なシステムが働いています。

この仕組みは、世界中の航空機が安全に、そして効率的に飛ぶための土台のような存在。

各国が定める空域(FIR:Flight Information Region)ごとに、

国際民間航空条約(シカゴ条約)やICAO(国際民間航空機関)のルールに沿って運用されています。

その目的はとても明確です👇

・航空機同士の衝突を防ぐこと

・航空機の運航を効率化すること

・交通の秩序を保ち, 混乱を防ぐこと

・パイロットに必要な情報を提供すること

こうした業務によって、私たちが日常的に行う訓練や運航が、

常に安全でスムーズに行われる環境が作られているんです。

この航空交通業務の中で実際にパイロットと関わる“航空管制”の役割について、もう少し詳しく見ていきましょう🎧

✈️ 航空交通業務の種類 – 3つの柱を知ろう

✈️ 航空交通業務の種類 – 3つの柱を知ろう

この航空交通業務は、大きく分けて3つの業務から成り立っています👇

1)管制業務(Air Traffic Control Service)

・航空機同士の衝突を防ぎ、効率よく空を飛べるように指示・調整を行う業務。

2)飛行情報業務(Flight Information Service)

・気象や航空路の情報など、パイロットが安全に飛行するために必要な情報を提供する業務。

3)警急業務(Alerting Service)

・航空機が緊急状態になったとき、全ての航空交通業務を行う機関が連携をし、当該航空機の捜索や救助を行う業務。

これら3つが連携して、世界中の空を安全に、そしてスムーズに動かしています🌏

そして今回のテーマは、

この中でも最もパイロットと関わりの深い 「管制業務」。

訓練中にコンタクトしている“あの声”の正体を、ここから掘り下げていきましょう🎧

✈️ 管制業務の種類 – 空の“交通整理”を担う仕事

✈️ 管制業務の種類 – 空の“交通整理”を担う仕事

航空交通業務の中でも、パイロットにとって最も身近なのが「管制業務(Air Traffic Control Service)」です。

この業務の目的は、航空機同士の衝突を防ぎ、秩序ある航空交通の流れを保つこと。

言い換えれば、“空の交通整理”の役割を果たしています。(Gucciの地元のお祭り、博多祇園山笠風に言えば”前捌”ですね🤣)

管制業務には、主に次のような対象があります👇

1)管制区管制圏内の計器飛行方式による飛行

2)特別管制区内の有視界飛行方式による飛行

3)管制圏内における特別有視界飛行方式による飛行

4)管制圏内の有視界飛行方式による飛行

5)管制業務が実施されている飛行場走行区域を航行する航空機及び地上交通

管制業務の最優先事項は、何よりも「航空機同士の安全な間隔(=管制間隔)」を保つこと。

その上で、到着・出発の順序を調整し、

航空機からのリクエストにも、他の交通に支障がない範囲で柔軟に対応します。

こうして空と地上の動きを一元的にコントロールすることで、

一日中ひっきりなしに動く航空交通の安全と秩序が守られているのです🌤️

次は、そんな管制業務では具体的にどんなことをしているか見ていきましょう🎧 ✈️ 管制業務の対象と特別管制区(PCA)について

✈️ 管制業務の対象と特別管制区(PCA)について

ここからは、実際に管制業務がどのような場面で行われているのかを見ていきましょう。

パイロット訓練生にとっては、訓練空域や使用空港の理解にも直結する大切な内容です💡

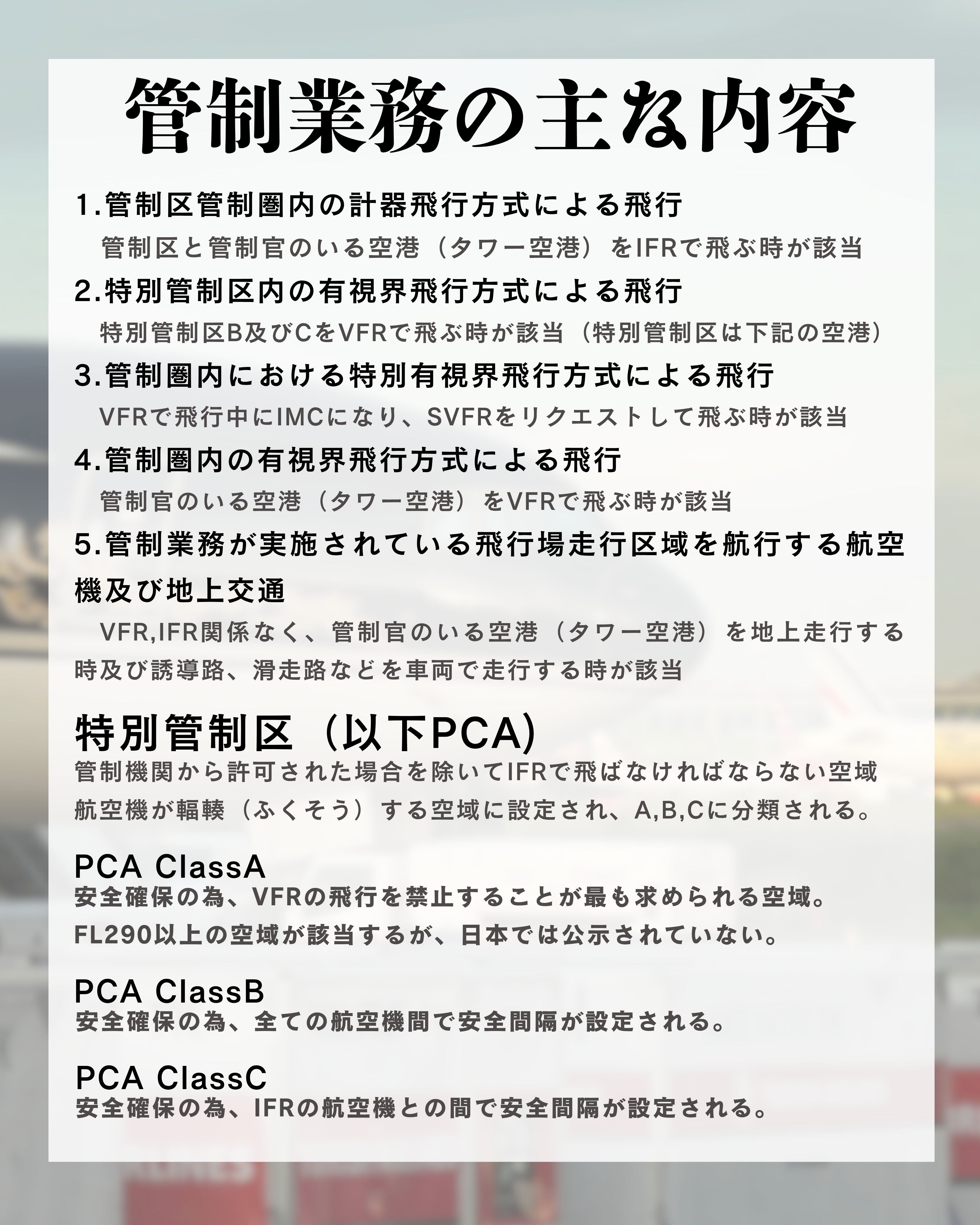

🧭 管制業務の主な対象

管制業務は、航空機の衝突防止と秩序ある交通流の維持を目的に行われます。

具体的には、次のような飛行や地上移動が対象になります👇

1)管制区・管制圏内での計器飛行(IFR)

・管制区やタワー空港(管制官が常駐する空港)をIFRで飛行する場合が該当します。

2)特別管制区(PCA)内での有視界飛行(VFR)

・特別管制区BまたはCをVFRで飛行する場合。

この空域では交通が密集しているため、VFRでも厳格な管理が行われます。

3)管制圏内での特別有視界飛行(SVFR)

・VFR飛行中にIMC(計器気象状態)に入り、SVFR許可をリクエストして飛行する場合が該当します。

4)管制圏内での有視界飛行(VFR)

・タワー空港周辺をVFRで離着陸・飛行する場合。

離陸・進入・タクシーなど、あらゆる段階で管制官とのやり取りが必要です。

5)地上走行中の航空機および車両の移動

・IFR/VFR問わず、タワー空港で滑走路や誘導路を移動する場合、

または車両が滑走路・誘導路を走行する場合も管制の指示下に入ります。

🛰️ 特別管制区(PCA:Positive Control Area)

「PCA(特別管制区)」とは、航空機が集中する空域で、安全確保のため特に厳しく管理される空域のことです。

基本的に、管制機関から特別な許可を得ない限り、IFR(計器飛行方式)で飛行しなければならないと定められています。

PCAは、交通量や必要な安全間隔の違いによって、Class A・B・Cの3つに分類されます👇

PCA Class A

・最も厳しい空域で、VFR飛行は原則禁止。

FL290以上の高高度空域が該当しますが、日本国内ではこのクラスは公示されていません。

PCA Class B

・安全確保のため、すべての航空機同士に安全間隔が設定されます。

PCA Class C

・IFR機との間に安全間隔を設けることで、混在する空域でも安全を確保します。

主に主要空港周辺など、交通量の多いエリアに設定されています。

このように、管制業務は空の“交通整理”を超えて、

空域ごとの特性に合わせた緻密なルールのもとに運用されています。 ✈️ 特別管制区(PCA)とは? – 混雑する空の“安全バッファゾーン”

✈️ 特別管制区(PCA)とは? – 混雑する空の“安全バッファゾーン”

飛行訓練をしていると、よく耳にする「特別管制区(PCA:Positive Control Area)」。

この空域は、航空交通が特に多いエリアで、安全を確保するために設定された特別なゾーンです。

🛰 特別管制区の特徴

・航空交通が多い空域で、主に大きな空港の周辺に設定されている。

・この空域では、管制官の許可(クリアランス)なしでは進入できない。

・計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)の航空機の両方が利用できるが、管制官は両者の間にも適切な間隔(管制間隔)を設定する。

・すべての航空機は通信設備を持ち、双方向通信が可能でなければならない。

要するに、特別管制区とは混雑する空港周辺の“安全バッファゾーン”のようなもの。

すべての航空機が管制官の指示のもと、一定の間隔を保ちながら飛行することで、

空の交通がスムーズかつ安全に流れていくのです✈️

✈️ そもそも「管制間隔」って何? – 空でぶつからないための“見えないルール”

✈️ そもそも「管制間隔」って何? – 空でぶつからないための“見えないルール”

航空交通の世界では、飛行機同士が安全に空を共有できるよう、

目には見えない“距離のルール”が存在します。

それが 「管制間隔(Separation)」 です。

🧭 管制間隔とは

管制間隔とは、航空機同士の衝突を防ぐために、一定の間隔を保つよう管制官が設定・指示する距離や時間のこと。

基本的には、IFR機(計器飛行方式で飛ぶ航空機)に対して設定されます。

天候が悪くても安全を確保できるよう、

管制官は航空機の高度・経路・時間・距離などを調整し、

常に安全な間隔を維持するよう指示を出します。

これは、雲の中を飛ぶなど他機を目視で確認できない状況でも安全を守るための

“絶対ルール”です☁️

IFR機 ↔ IFR機 → 間隔あり

IFR機 ↔ VFR機 → 間隔あり

VFR機 ↔ VFR機 → 原則なし(Class B のみ間隔あり)

つまり、VFR機同士の間隔は基本的に“パイロットの目視と判断”に委ねられています。

ただし、交通が非常に多い空域(PCA Class Bなど)では、

VFR同士でも管制官が間隔を設定する場合があります。 日本にある「特別管制区(PCA)」

日本にある「特別管制区(PCA)」

さて、ここまでで「特別管制区とは何か」について見てきましたが、

じゃあ実際、日本の空にはどこにあるの?という話に移りましょう。

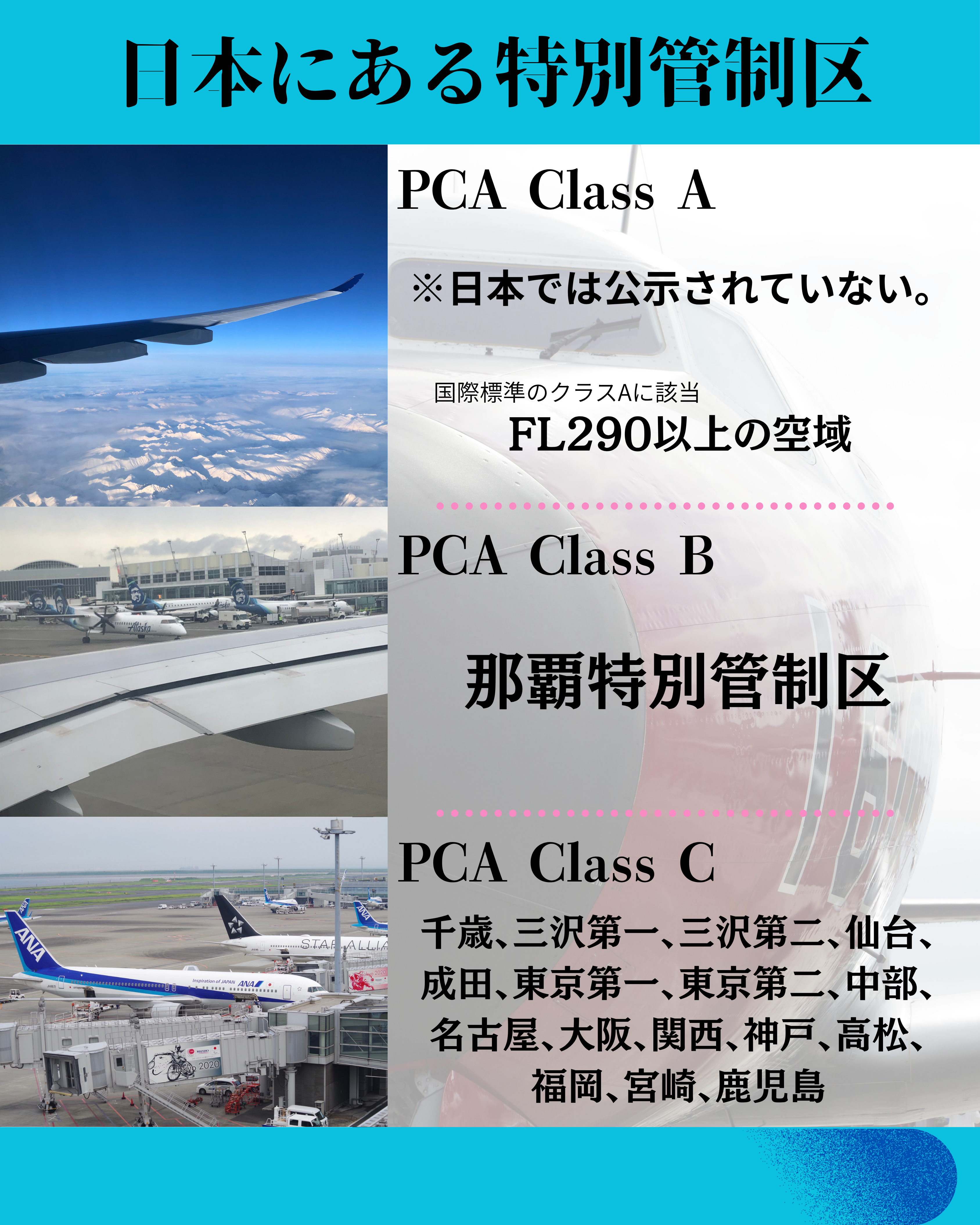

日本国内では、クラスAのPCAは存在しません。

ただし、FL290(約29,000フィート)以上の空域は、国際基準上「Class A」と同等の扱いとなっています。

つまり、高高度を飛ぶ国際線などは事実上Class Aのルールで運用されているというわけです。

一方、Class BとClass Cについては以下の通り👇

Class B(1箇所)

・那覇特別管制区(Naha PCA)

那覇空港周辺は日本唯一のClass B空域。

那覇は民間機・自衛隊機の両方が多数運航しており、複雑な運用が行われています。

そのため、IFR機とVFR機のすべてに対して管制間隔が設定されるという、非常に厳密な空域です。

Class C(16箇所)

全国には以下の16のClass C PCAが設定されています👇

・千歳特別管制区

・三沢第一特別管制区

・三沢第二特別管制区

・仙台特別管制区

・成田特別管制区

・東京第一特別管制区

・東京第二特別管制区

・中部特別管制区

・名古屋特別管制区

・大阪特別管制区

・関西特別管制区

・神戸特別管制区

・高松特別管制区

・福岡特別管制区

・宮崎特別管制区

・鹿児島特別管制区

これらは全国の主要空港を中心に設定されていて、交通量の多い空域を安全に整理・管理するための“管制エリア”です。 ✈️ Point:航空交通管理センター(ATMC)

✈️ Point:航空交通管理センター(ATMC)

日本の空を最適にコントロールする“司令本部”

これまで学んできたように、各空港や空域では管制官が個別に航空機を安全にさばいています。

しかし――個々の管制やPCA(特別管制区)での間隔確保だけでは、日本全体の空の流れまでは管理できません。

そこで登場するのが、

「航空交通管理センター(ATMC:Air Traffic Management Center)」です。

🛰 ATMCの役割

ATMCは、いわば日本の空を俯瞰して見る「司令本部」。

全国のフライトをリアルタイムで監視し、空域全体の最適化と調整を行っています。

主な役割は次の通り👇

・出発調整(CTOT管理)

→ 出発時刻を調整して、空の「渋滞」を防止。

・経路配分

→ 航路が混み合わないように全体のバランスを最適化。

・航空交通流管理(ATFM)

→ 気象や航空機の集中状況に応じて流れをコントロール。

💡 実はあの「出発遅延」もATMCの仕事!

「管制からの指示により当機は10分ほど遅れて出発します」

このアナウンス、聞いたことありますよね?

多くの人が「タワー(管制塔)からの指示」だと思いがちですが、

実際にはこの指示、ATMCによる出発調整に基づくものです。

つまり、全国の空を“渋滞させないように”するために、

地上で出発時刻をコントロールしているということなんです。

📍ちなみに、、、

このATMC、日本のどこにあると思いますか?

答えは福岡です。

福岡航空交通管制部内に設置されており、

ここから全国の空の流れを統括しています。

(ちなみにGucciの実家から車で20分ちょいのところです笑) ✈️ まとめ

✈️ まとめ

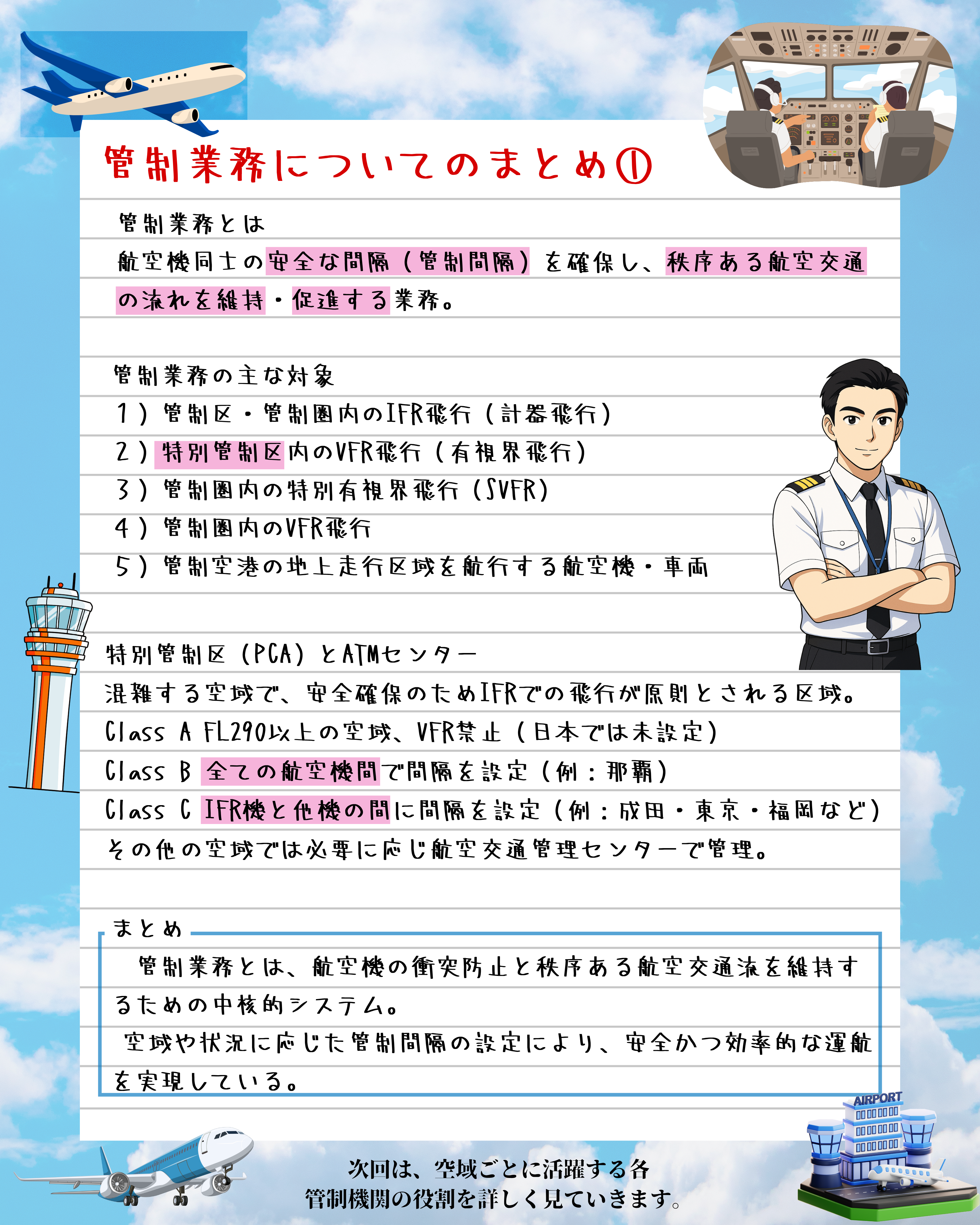

航空交通業務は、空の安全と効率的な運航を支える仕組み。

大きく「管制業務」「飛行情報業務」「警急業務」の3つに分かれています。

中でもパイロットに最も関係が深いのが「管制業務」。

これは航空機同士の衝突を防ぎ、秩序ある交通流を保つための仕事で、

IFR機を中心に管制間隔(Separation)が設定されます。

特に混雑空域では「特別管制区(PCA)」が設けられ、

VFR機でも管制官の許可と通信が必要です。

日本ではClass Bが那覇、Class Cが全国16か所(成田・東京・大阪など)に設定されています。

さらに全国の空を俯瞰して管理するのが航空交通管理センター(ATMC)。

福岡にあり、出発調整や航路の最適化を行う“日本の空の司令本部”です。

管制業務=空の交通整理

PCA=混雑空域での安全確保

ATMC=全国の空を最適に管理 ✈️ 次回のテーマ募集中!

✈️ 次回のテーマ募集中!

「パイロットの操縦ノート」では、今後取り上げてほしい題材を募集中です!

訓練生の皆さんの悩みから、航空ファンのちょっとした疑問まで、どんな内容でも大歓迎!

「ここが知りたい!」「これを解説してほしい!」というリクエストがあれば、ぜひ各種SNSのコメント欄までお寄せください✍️

皆さんの声をもとに、次回以降のテーマを決めていきます!

たくさんのリクエスト、お待ちしております😊 📱 各種SNS展開中!

📱 各種SNS展開中!

Skyart JAPANでは、最新のイベント情報やお得なキャンペーン、

そして日々のフライト体験の様子などを各種SNSで発信しています✈️

この機会にぜひフォローして、空の世界をもっと身近に感じてみてください!

皆さまのフォローをスタッフ一同お待ちしております😊

|

|

|

|

Skyart JAPANではさまざまな航空グッズやパイロット用品を販売中!

PLANETAGS DELTA Edition

デルタ航空のBoeing 767は、長年にわたりホノルル、シアトル、ポートランドなどのアメリカ西海岸と日本を結ぶ重要な路線で活躍してきました。

本機も成田空港をはじめ、日本各地の空港へ数多く飛来した実績を誇ります。

洗練されたデザインに、世界にひとつだけのシリアルナンバーを刻印。

空の歴史をその手に感じることができる、特別なコレクションアイテムです。

ご購入はこちら!

#パイロットの操縦ノート

#パイロット訓練

#航空学生

#航空業界を目指す

#フライト訓練

#航空交通業務

#管制業務

#航空管制

#航空交通管理センター

#ATMC

#空の安全を守る

#航空知識

#航空座学

#航空豆知識

#パイロット勉強中

#航空ファン

#飛行機好きな人と繋がりたい

#パイロットを目指すあなたへ

#空の仕組み

#航空の世界

#航空管制官

#航空機運航管理

#フライトスクール

#航空機の仕組み

#航空の基本

#航空法規

#航空気象

#航空無線

#aviationtraining

#beapilot